天地合(天地合,乃敢与君绝)

“山无棱,天地合”经常被用来表白,其中有个错字却很少有人发现

22年前,琼瑶女士的神剧《还珠格格》风靡了整个亚洲,不得不说阿姨确实是有本事的,剧中人物的设定有个性不说,就连台词都够惊艳。当时主角们说的很多金句,到现在都让人记忆犹新,本期笔者要和大家说的是当年紫薇向尔康表白的一个神句:山无棱,天地合。这是该剧中的一段插曲,文字挺长,截取其中的一段,让大家找找回忆:

喔天苍苍喔地茫茫,你是我永恒的阳光

山无棱天地合,你是我永久的天堂

琼瑶阿姨的作品是很爱用古诗词的,这段文字就用了两首。第一个化用的是《敕勒歌》中“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”,变成“天苍苍地茫茫”,个人觉得还是挺有意思的。第二个“山无棱,天地合”用的是乐府民歌中的《上邪》,看起来用得也挺妙的,后来也常被人用来表白,但却少有人发现其中有个错字。这个错字不是笔者发现的,而是诗词大会命题组专家、复旦大学教授李定广公开指出的,对此琼瑶并没有回应。让我们来看看原诗:

《上邪》

上邪!我欲与君相知,长命无绝衰。

山无陵,江水为竭,冬雷震震,夏雨雪,天地合,乃敢与君绝。

这是汉代无名氏所写,距今已是两千年左右的历史。不少网友读完这首诗后,才发现古人是真的敢发誓,论肉麻指数,琼瑶的爱情小说与它相比就是小巫见大巫。关键是,这还不是写男人的心声,而是一位女主人公用来表白的,我国古代女子的热情和豪放可见一斑。

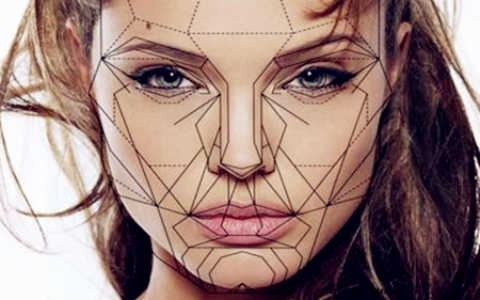

全诗一共例举了5件不可能的事,后4件都没有问题,江水枯竭、冬雷如夏雷般翻滚、酷暑时下起大雪、天与地聚合连接。只有第一件事,让人有些不解。琼瑶用的是木字旁的棱,很显然她是理解成了“棱(léng)角”,那这句话的意思就成了当山没有棱角的时候。

但事实上,原诗却是“陵”,是右耳旁,读音也不一样,是念“líng”,这个字的意思是山峰、山头,指的是山尖的部分。很多人认为不管怎么理解,山无陵都是指代无法完成的事,所以并没有什么区别。但是“山无陵”是有将山移平的气势,与后句江水、冬雷、夏雨雪相比,这样的气势才是配得上的。

像这样化用错了一个字的例子还有很多,比如大诗人韦应物的“我有一瓢酒,可以慰风尘”长期被人引用成“我有一壶酒,足以慰风尘”;李白的“天生我材必有用,千金散尽还复来”,经常被人说成是“天生我才”,其实韦应物和李白当初这样写是很有讲究的,不能乱改。

很多人认为这样字字较真,其实并没有多大意义,那是这些人不知道诗人们为了推敲出一个合适的词费了多少心血。贾岛说的“两句三年得,一吟双泪流”并非是开玩笑,古诗词的字数本来就不多,它们之所以会成为我国的文化瑰宝,就是因为古人在精炼文字上够讲究,后人在研究它们时也够尊重,所以不能错的地方是万万不能错的,大家觉得呢?欢迎讨论。

山无陵,天地合,乃敢与君绝

上邪!我欲与君相知,长命无绝衰。

山无陵,江水为竭,冬雷震震,夏雨雪,天地合,乃敢与君绝。

作为古代最有名的十首情诗之一,《上邪》写出了多少恋爱中男女的心声,那发自心底的呐喊,就如同这首诗的意思一般:

上天呀!我愿与你相爱,让我们的爱情永不衰绝。除非高山变平地,滔滔江水干涸断流,凛凛寒冬雷阵阵,炎炎酷暑白雪纷飞,天地相交聚合连接,我才敢将对你的情意抛弃决绝!

但是时至今日,如上邪这般唯美的爱情,还剩下多少,我们平时在网上看到最多的就是:分手、出轨、异地、家暴等等。

我不止一次地问自己:这个世界到底怎么了,为什么那般美好的感情不被人们珍惜,直到失去,才回想到对方的好,可是到了那个时候,什么都晚了。

一纸情书,道尽曾经所有美好。去年五月份的时候,一个好朋友,谈了七年的男朋友因为劈腿别的女孩,他们分手了。

她当时哭着对我说:“为什么?曾经说好的一起白头,都是骗人的么?”

我让她静静,然后写一封情书给对方,内容写你想说的话就好。

当时,她写了一封将近两千字的信,我粗略地看了一下,她记得他所有的好,却从来没记住他一分的不好,在她的心里,那个男孩就是她的一切,看完那封信,我鼻子有点酸。

我记得最后一句是这么写的:曾经,你是我的整颗心,是我脑海中所有的美好,我记得你所有对我的好,哪怕现在,你在我心里依旧是最好的;但是当你收到这封信的时候,说明我们已经结束了,往后余生,各自安好。

她用一封信,道出了这七年所有的爱,也用这封信告诉对方曾经的他是她整颗心。

也用一封信结束了七年的爱情。

很快,她回到了正常的生活,是忘记了么,并不是,只是将那份爱彻底埋藏在心底。

我不知道他们最后的结局会如何,但是我知道,你一旦把那个满心是你的女孩弄丢之后,就再也找不到了。

一纸情书,写尽半生辛酸泪。我曾经见过这样一封情书,是一个普通的老伯写给自己妻子的信。

信上开头是这么说的:

老伴,我们结婚已经四十多年了,我还记得第一次遇见你的时候,你穿着大花棉袄,俏生生的,我当时就喜欢上了你,后来我找兄弟们帮忙,制造了一场又一场偶遇,尽管这四十年来,我们争吵不断,但是更多的是我们一直在一起,不离不弃。

他在信中将这半生的辛酸、苦难、吵架、甜蜜,都写了出来。

或许在我们看来有些啰嗦,但是他真真实实地将自己今生所有的爱都写了出来,不管是吵架后立马认错,还是因为对方不照顾好自己生气又心疼,亦或者是半夜跑出去为对方买吃的等等,这些不都是他的爱么?

他们心中,一直认为:“东西坏了,可以修。”

可是到了我们这一代人,东西坏了,只能换。

他将半生的辛酸泪都写了出来,但却是笑着写出来的。

一纸情书,告诉你这样的感情值得被珍惜。感情最好的状态就是,两个人一起吃、一起喝、一起玩、一起哭、一起闹。

如果你遇到这样的感情,那么请一定要珍惜。

有那么一个人,愿意为你绞尽脑汁去思考,去做一些事情的时候,尽管最后总是哭笑不得,但是总会夸对方,而且也会打心底里喜欢。

有那么一个人,总是在你伤心难过的时候,去做一些逗你开心的事情,让自己囧态百出,但是只要你开口一笑,他的心也跟着融化了。

有那么一段感情,不吵不闹,相濡以沫,相敬如宾。

有那么一段感情,轰轰烈烈,归于平淡,而你依旧是公主。

有那么一段相思,叫做日思夜想,辗转反侧。

有那么一段爱情,叫做余生唯你,真心不朽。

一纸情书:山无棱,天地合,乃敢与君绝。还记得《上邪》中那几句话么?山无棱,天地合,乃敢与君绝。

它是古代最美的情诗之一,也是无数情侣用来表达爱意的绝佳诗词,同样也是一个女孩心底的坚持。

我很喜欢这首诗,同样也一直相信,这个世界最美的东西永远都是感情,情诗也好,情书也罢,不过都是用来表达我们的爱意罢了。

爱意就如同那滔滔江水,连绵不绝;爱意就像那平静的湖泊,波澜不惊;爱意就如同那巍峨的大山,屹立不倒。

如果,你做不到自己的承诺,那不如刚开始的时候,就不要去承诺。

“山无棱,天地合,乃敢与君绝”你知道这句话的含义吗?

还记得那时候看过的《还珠格格》吗?里面的人物小燕子、五阿哥、容嬷嬷等都给我们留下了深刻的印象,记的里面有一句话特别有名,那就是“山无棱,天地合,乃敢与君绝”,但是一直不知道这句有名的话出自哪里,里面蕴藏着什么意思,我想大多数和我一样应该不知道,于是,好奇心使然,让我自己了解的同时,也分享给大家,共同学习。

首先我们来看一下这首诗的完整版。

上邪

[两汉]佚名

上邪

我欲与君相知,

长命无绝衰。

山无棱,

江水为竭。

冬雷震震,

夏雨雪。

天地合,

乃敢与君绝。

这首诗的意思就是:上天呀!我渴望与你相知相惜,长存此心永不腿减。除非巍巍群山消逝不见,除非滔滔江水干涸枯竭。除非凛凛寒冬雷声翻滚,除非炎炎酷暑白雪纷飞,除非天地相交聚合连接,直到这样的事情全都发生时,我才敢将对你请愿抛弃决绝!

原来了解了这首诗的意思后,才明白当一个人发出这样的山盟海誓时,爱情变得如此的伟大,也相信爱情的力量终究会越过艰难险阻,让相爱的两个人永远在一起。张爱玲说过:“于千万人之中遇见你所遇见的人,于千万年之中时间的天涯的荒野里,没有早一步,也没有晚一步,正巧赶上了,那也没有什么别的可说,唯有轻轻问一句:“哦,你也在这里吗?”爱情有时候真的很奇妙,他不会来的太早,也不会来的太晚,当你准备好拥有她的时候,她会悄悄的到来,恰好是你想要的样子,爱情可以让一个人变得很幸福,那么他就会快乐,希望所以的誓言都不被辜负,希望所有的爱情都被值得永存。

古人如何看天,究天人之际通古今之变

天坛,从建造伊始,就被自然而然地赋予了某种神秘的哲学内涵,也成为皇权至上和神权至尊的体现。即使是“普天之下,莫非王土”的皇帝,至此也要走下玉辇,脱去龙袍,换上祭服,虔诚跪拜,敬畏上苍。走入天坛,只觉一片空旷,仿佛能听见天的呼吸。

“天”的认识与理解,中国古人从来没有孤立地停留在天文学领域之中,他们利用天文观测的成果,把宇宙的运行规律,引申到政治、哲学、伦理道德的领域里,创立了中华民族特有的宇宙观。

天坛是现存最“年轻”的祭天建筑群,从它修建至今,仅仅只有几百年的历史,真正古老的祭天建筑,当属圆丘。圆丘祭天,始于远古时期。相传,“有虞氏”的远古部落领袖舜,“冬至大祭天于圆丘”。

古籍中有黄帝祭天的记载,据说黄帝祭天的祭坛就在今河南济源市王屋山的主峰上,山顶有天坛,是黄帝祭天的地方,因此被称为“天坛山”。现今天坛山还留有轩辕祠、轩辕松、黃帝祭天遗物等。周代礼制则明确规定:“冬日至,祀天于地上之圆丘”。

秦始皇统一中国,祭天采用了基于五行思想的“五德终始说”,祭祀五方帝或称五天帝,延续了自己祖先“時祭”形式,以“時”为祭坛。其实“時”原为峙立之义,民间于田中立石以祭杂神,后来统治者也将其所立的祭祀之处称为“时”。

汉初祭天坛制基本上继承自秦。自汉平帝时恢复周礼建圆丘以祭天的规制,为历代封建王朝所遵循。天坛并不是北京最早的祭坛,在明成祖迁都北京前,北京已经修建过两座祭天的祭坛了。

第一座祭坛建于金代大定十一年(1171年),金代的祭坛在南城外,丰宜门是金代的南门,而丰台即拜郊台,所以有了丰台这个地名。第二座祭坛则是元代大德元年(1297年)元成宗下诏修建的,八年以后建成。祭天郊坛位于大都城南门]丽正广门东南七里,南郊祭祀合祭皇天、上帝、皇帝衹和五方帝君。

第三座就是明代天坛,它建成于1420年(永乐十八年),那个时候它准确名称应该叫“天地坛”,是仿南京天地坛修建的。为什么叫天地坛呢?因为朱元璋要求“天地合祀”,其实这种祭祀方式是有悖于周礼圆丘祭天的古制,是朱元璋一时心血来潮的产物。

明朝建立初期,朱元璋是按照天地分祀的制度,在都城南京的南面“钟山之阳”修建了祭天的圆丘。但是在洪武十年“因风雨不时,灾异时见”,朱元璋又恰好在这个时候读了汉代人京房所撰写的《灾异对》,心有不安,认为天地是父母,如果把父母分别放置,则犯了不孝的大忌,于是决定改天地分祀为天地合祀。

在洪武十年(1377年)八月,朱元璋命太师、韩国公李善长等改建圆丘于南郊,而之前的圆丘旧址则建了大祀殿。有趣的是,大祀殿不是圆形的,而是方形的。朱元璋把天地合祀的时间改在春时,永为定制。

朱棣迁都北京,仿南京规制建大祀殿,依旧是一座长方形大殿,因合祀天地,因此坛名为“天地坛”。天地坛建成后,明代嘉靖朝之前虽有修缮之役,但无大的格局变化。嘉靖九年(1530年)大祀改制,改变了天地坛原有的建筑格局,这其实与一场有关。

正德十六年武宗死后无子,其堂弟朱厚熄以藩王身份入继大统,是为世宗。因为世宗是以同辈庶兄弟身份登基的,按皇统继承规制,世宗要认孝宗是自己的父亲,但世宗的生父是孝宗之弟兴献王,孝宗只是他的伯父。

对此,以内阁首辅杨廷和为首,主张世宗应以孝宗为皇考,而尊其生父兴献王为皇叔父。还有一派,以进士张德为首,投嘉靖帝所好,就主张应以兴献王为皇考,并在宪宗与武宗之间,加进兴献帝一代,号为睿宗。此即所谓“大礼议”之争。

今人可能觉得此争论不可思议,但以当时的正统观念,这却是关乎国体的头等大事。“大礼议”之争,是明世宗十四岁登帝位后扫除异己、确立权威的试金石。嘉靖和反对派僵持交锋三年半,最终他全面获胜。

之后,为了独掌权柄,嘉靖帝又策划了一系列的活动,其中就包括祭祀礼制的改造。嘉靖帝推翻了自洪武年以来160余年不变的天地合祀制度,分别建造圆丘祭天,方泽祭地,朝日坛,夕月坛祭祀日月,形成了今天的天坛,地坛、日坛和月坛。

嘉靖年间改建天坛时,当时的设计者巧妙地解决了两个问题。一是圆丘坛建在原天地坛的南面,两坛相距360米,设计者没有让它们孤立相对,而是设计了一条宽阔的海墁大道,使相距甚远的两组建筑紧密地联系起来,形成一个整体,尤其是从南端向北遥望,祈谷坛犹如巍峨壮丽的天宫,脚下的海墁大道恰似一条通往天庭的神路。

再一个巧妙解决的是相隔两坛之间的坛墙。为了体现天圆地方的寓意,这段墙东西两端与东西坛墙垂直相交,保持为方角,只在其与两坛主体建筑相对形成的南北中轴线相交的位置,将这段坛墙建成向北凸出的圆弧状,成贞门即位于圆弧的弧顶。

这一巧妙的处理手法,既体现了圆丘坛的“天圆”,又保留了祈谷坛的“地方”。嘉靖在天地坛新建圆丘坛还带来一个问题,原来坛内的斋宫是为天地坛修建的,位于大祀殿西南,这个位置是符合礼制的。

而新建的圆丘坛在斋宫的东南,对圆丘而言斋宫的位置就成了问题,斋宫跑到了祭坛的北面,对此嘉靖皇帝认为“旧存斋宫在圈丘北,是距视圆丘也”,于是他提出要在圆丘的南面重建一座斋宫。

这时有一位大臣站出来婉言劝阻了皇帝,身为礼部尚书的夏言对皇帝讲:在圆丘旁修建斋宫是不符合古人祭天意义的,本来古礼规定祭天“至敬不坛,扫地而祭”,连坛都不要建,扫块干净地就可以了,祭天崇尚的是质朴,只要诚心诚意表示对天的谦恭肃敬就可以了。陛下对祭天礼仪不是精心地考证过吗,所以请陛下打消建斋宫的想法以仰承天意。夏言的一番话还真起了作用,嘉靖皇帝果然打消了建斋宫的念头。

事实上祭天场所历代都称为“圆丘”,没有“天坛”这一名称。“天坛”得名始于明嘉靖十三年。据《明实录》载:“(嘉靖九年十一月)丙申,上谕礼部日:南郊之东坛名天坛,北郊之坛名地坛,东郊之坛名朝日坛,西郊之坛名夕月坛,南郊之西坛名神衹坛,著载会典,勿得混称。”

在天坛大兴土木的另一个皇帝是清代的乾隆皇帝。他一登上皇位就颁下旨意,对天坛建筑进行了大规模的扩建、改建及修缮。

说起天坛的修缮和改建,不得不提起中国清代皇室建筑工程师雷氏家族。天坛的祈年殿就是由样式雷家族第七代传人雷廷昌主持重建的,他在建殿之前,要与钦派风水官员同赴实地相度风水,还要绘制专门的风水地势画样。因此他的建筑和设计中,处处融入了天人合一的理念,也在设计中满足了帝王的需求。

“象天法地”是中国古代建筑中普遍遵循的一个设计原则。天坛作为祭天的建筑更不例外,中国传统文化在这座祭坛上体现得淋漓尽致。修建天坛的古代建筑师和工匠发挥了他们全部智慧和丰富的想象力,通过多种方式把中华民族优秀的传统文化融入到建筑之中。

公元前514年,吴大夫伍子胥“相土尝水”,“象天法地”,为吴王建造阖闾大城(今苏州市城厢区),楚国之时的建筑就普遍存在“天人感应之说”、“四神之说”、“阴阳之说”、“五行之说”等建筑意识。这些建筑意识形成了中国古老的风水理论的基础。

天坛,作为与天最近的神坛,从建筑伊始就包含了浓郁的风水意识。天坛建在国都郊外之东南位,它的选址就是极符合中国传统的风水观念的。首先,圆丘祭天古称“郊祀”,因此必须建在都城之外。北京天坛现在位于城内,是因明代修建外城,把天坛圈在外城墙内。

圆丘建在城南,是因为古人以南为阳,北为阴,天为阳性而居南,地为阴性而居北,地坛就建在城北。天坛不建在城南正中,在道左东南位,是与古代方位说有关,伏羲的先天八卦以东南方为阳阳位(重阳位),与天为阳性相符,二是与古人以左为上,东南方居城南道路之左,与天为上的地位相符,三是因为坛位若设在城南正中,势必影响皇城正面道路通畅,就是皇帝到天坛祭天也须绕道而行,此为古人一大忌讳。

圆丘坛四门的名称“泰元”、“昭亨”、“广利”、“成贞”源自《易经》的“乾”卦,在八卦中“乾”是代表天的。乾卦的卦辞:“元、亨、利、贞”表示天的功能,天的法则,“元”有大与始的含义,“亨”是通,“利”是祥和,“贞”是正与固的意思。

意思是说“天的功能,是万物创始的伟大根源,通行无阻,祥和有益,无所不正,而且执着”。天是生成万物的本元,同时也保证宇宙的大和谐,超然于万物之上,使天下万国都得到安宁。

走进天坛,仿佛告别了尘世间纷繁的喧嚣,一下子就进入到庄严肃穆的圣殿中,环顾四周,古柏苍翠,枝繁叶茂,条条大路笔直通透,格局清晰明朗,与天的距离也在不经意中被拉近了。能体味到一种凝重而又深沉的生命的“力”的内涵,默默地渐入一种物我相通的意境中。

免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。