初一是八字的什么日(初一的生辰八字)

俗话:“男怕初一,女怕十五”,何意?有没有道理呢?

中华文化博大精深,源远流长,包罗万千,其中的一个分支,便是俗话。俗话,可以理解为通俗易懂,言简意赅的话语,很多俗话,是经过一代又一代的人们,口口相传,流传至今的,很多俗话,是取材于生活,作用于生活,对古代人们日常生产生活,起到一定指导意义的,俗话,是非常接地气的存在,因此,涉及的范围和领域极其广泛。

当然,随着时代的发展,人们的生活方式,思维方式都发生了改变,有一小部分俗话由于古人所处时代的局限性,不能与时俱进,但是,绝大多数俗话,还是非常受用的,尤其是那些涉及到为人处世、人生哲理的俗话。

因此,对待俗话,要采取辩证的态度,取其精华,去其糟粕。今天要讲的这句俗话,叫做“男怕初一,女怕十五”,俗话很多是分门别类的,不同类别的俗话,有其特定的句式,类似这句“男怕……女怕……”的俗话,就有很多,例如“男怕水蛇腰,女怕小撅嘴”、“男怕八字眉,女怕弯鼻配”、“男怕穿靴属鸡,女怕戴帽属羊”等等

言归正传,这句俗话“男怕初一,女怕十五”何意?有没有道理呢?

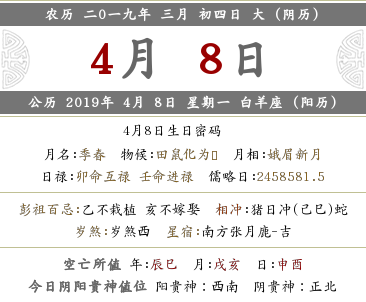

首先,由于古代天命论的影响,古人是相对相信命运一说的,认为命由天定,人从出生那刻开始,就已经定下了命运,而且古人认为,命运如何,潜藏在“生辰八字”当中,古人对于生辰八字极为看重,在婚姻礼仪中,有“问名”这一项,“问名者,将归卜其吉凶”,所谓的问名 ,便是看新人的八字是否吻合。

“生辰八字”,指的是出生的年份对应的天干地支、月份对应的天干地支、日子对应的天干地支、时辰对应的天干地支,从影响的重要性上看,年不如月、月不如日,而日则要有时柱的辅助,则会更好。

这句俗话所说的“初一”、“十五”,指的日子,其中,初一指的是每月的初一日,十五指的是每月的十五日,这两个日子都非常重要,坊间很多地方,会在每月的这两个日子祭拜神明,而俗话也有很多关于初一十五的,例如“你做初一,我做十五”、“躲得了初一,躲不过十五”

初一日是月份中极阳之日,十五日是月份中极阴之日,古代的阴阳理论能够对应万事万物,而男性属阳,女性属阴,古人认为,如果男子初一诞生,则是阳上加阳,物极必反则成阴,会导致男子性格不够阳刚,同样的道理,女子十五诞生,则是阴上加阴,物极必反则成阳,会导致女子性格过于刚烈。这句俗话与另一句俗话“女怕午时生,男怕子夜临”并不矛盾,因为前者指的是日,日是最为重要的,后者指的是时,时是辅佐。

除此之外,古人还认为“天人合一”,人和自然万物是对应的,人出生时的时刻,对应着自然万物的变化,而人是具有灵气的,出生那刻对应的八字,因此会被认为影响人的性格和命运。其实与西方星座的说法,是差不多的,出生的日子,会有相应的星座,而星座指的是出生那刻,天上星宿运行的状况,而星座的说法,则认为这也会影响到人的性格,因此,不同星座的人,被认为对应不同的性格。

当然,随着时代的发展,人们对于自然科学的认识更加进步,无论是生辰八字还是星宿,还是这句俗话“男怕初一,女怕十五“,都是无稽之谈,人的性格,更多是受到所处环境的影响,人的命运,把握在自己手中。对此,你怎么看?欢迎评论交流。

二月初一有讲究,“春社日”吃6样,祈丰收,一年吉祥好兆头

二月初一春社日,又叫中和节。就是春季祭祀“社神”,也就是我们所说的土地神,是中国民间的传统节日之一。

而一年中又有两个社日“春社日”和“秋社日”,这和中国传统的农耕文化有关。大家都知道,“春种秋收”,所以春天祭祀社神,祈求社神赐福、五谷丰登。秋天祭祀报告社神丰收喜讯,答谢社神。二月初一有来头,“春社日”吃6样,祈丰收,一年吉祥好兆头。

一、喝社酒祭祀仪式结束后,大家坐在一起喝酒吃肉也是许多地方的习俗。

春社日,祈丰收,有饮酒的习俗。宋代李在诗中写道:“社翁今日没心情,为乏治聋酒一瓶”。就是说这一天喝社酒可以治耳疾,所以又被人们称为“治聋酒”,有利于子孙成长等说法。

二、吃社肉春社日这一天,人们聚集在一起。摆上丰富的食物供奉社神,在祭祀完毕后,把食物给大家分享。社祭时用的肉,也被称为“福肉”。之后分给参加祭神的每一户人家里,在当时的人们认为能够分到社肉,就是受到神的恩赐,一年吃饱穿暖,五谷丰登。

推荐做法:【葱爆牛肉】

1.腌制牛肉

一块上好的牛肉,把上面的筋膜给它打掉。然后顶刀切成大薄片,三毫米左右的厚度。这鲜牛肉切好以后不要粘水,鲜味容易流失。加盐、胡椒粉、鸡粉、生抽把味儿码匀。磕进去一个鸡蛋清,快速地搅打,再加一点蚝油增鲜。抓进去一小把淀粉,锁住水分。最后用油腌上10分钟。

2.准备食材

一把大葱白,切成马蹄刀。这个时候葱一定要舍着劲儿多放,不然葱香味出不来。再切点红椒片配色,另外切一点蒜片、香菜段备用。碗汁要提前调好,生抽两勺、料油三勺、鸡粉、白糖、胡椒粉、两勺香油携捞匀乎就行了。

3.开始烹饪

油温四成热时倒入牛肉,用勺子快速搅散。大概滑个50秒钟,牛肉微微带一点焦边的时候赶紧捞出来。然后把油温升高至5成热,倒入牛肉快速复炸三五秒钟立马出锅。

锅里留底油,先把蒜片爆香。倒大葱,中小火不停地翻炒,炒出香味。把红椒片放进去,翻几下,倒入碗料,下入牛肉。这个时候转大, 再放入香菜段,边翻边撒入一把白芝麻,裹匀后立马出锅。外焦里软,葱香味十足的葱爆牛肉。

三、吃社米家家户户拿出不同的米饭放在一起,做成一锅五谷米饭。分给祭祀的人一块吃,寓意沾福气,一年五谷丰登好收成。

推荐做法:【甜米饭】

1.准备食材

糯米、红枣、花生还另外加了一些莲子,烧半锅开水,把糯米倒进去煮一下,煮至全是白芯的状态。然后倒入花生一起煮至发黏,大概三四成熟,汤有些泛白就可以了。把糯米和花生倒出来,沥干水分。

2.上锅蒸

然后趁热在糯米中加入适量的白糖拌匀,既然是甜米,糖肯定要多一点。准备两个扣碗均匀刷上植物油方便脱离,把莲子和花生在碗底摆成喜欢的造型,再放入糯米铺平。不要放太满, 再稍微淋入一点热水,水量不要超过糯米。

3.调糖汁

蒸锅中上大气以后把糯米放进去,开中火蒸1个小时就可以了。一个小时以后,把蒸好的糯米取出来,倒扣在盘中,糯米雪白饱满 粒粒分明。这个时候甜度还不够,也不够滋润。我们还需要熬一个汁,锅内加入一勺清水放入白糖,快速搅拌化开白糖。熬成淡黄色的糖汁,然后起锅,浇在糯米上面美味即成。

四、吃面条在山西一带春社这一天习惯于吃面条,所以也有着春社吃面条的习俗。

推荐做法:【芝麻叶面条】

1.准备食材

首先,把晒干的芝麻叶放在清水中浸泡两三个小时,把它泡软,着急吃的话,用温水泡半个小时就可以了,芝麻叶泡软以后,用清水反复的抓洗,一直洗到水很清澈才可以,不然吃的时候会有苦涩味,然后把芝麻叶上的水分挤干净再切成小段备用。准备一块五花肉,先切成薄片,再剁成肉末备用。

2.准备辅料

准备大葱一段,破开切成葱花,和芝麻叶放在一起,加入一勺食盐,淋入适量的香油,再撒一点十三香,用筷子拌匀另外再切一点葱花备用。

3.开始烹饪

锅内烧油,充分滑锅以后,倒出热油 留少许底油,把肉末倒入锅中煸炒出里面的水分,肉末炒白、炒香以后,放入葱花继续翻炒,炒出葱香味,再倒入洗干净的黄豆芽翻炒几下,加入一勺食盐,淋入一点老抽把颜色炒均匀,沿锅边加入适量的清水。

加入两勺食盐,一勺胡椒粉,两勺鸡精,开大火把汤烧开,然后把面条抖散放入锅中,经常用勺子推动,防止面条粘在一起,面汤再次烧开以后,把芝麻叶撒入锅中,不停地翻动,把芝麻叶的香味煮出来,芝麻叶面条可以多煮一会儿,吃起来更加浓香。

五、吃社糕推荐做法:【红薯糕】

制作步骤:1、用板栗红薯、蜜薯,切成薄片放锅里蒸15分钟。取出来放到料理机里,加进去1000克清水,打成细腻的红薯汁。过筛后平均倒到两个盆里面 ,一份差不多是500克。

2、在其中一份红薯汁里,加进去100克生粉。充分的拌匀,调成红薯糊。锅洗净把另外一份红薯汁,倒进去熬。开小火,顺时针边搅拌边倒红薯糊。一直把红薯糊熬成半透明状,就可以关火出锅了。

3、准备一个模具,均匀刷上油。把红薯糊倒进去,用铲子铺平表面。常温放置定型。喜欢吃甜的就放点蜂蜜 、桂花糕 、酸奶一类的。

六、喝社粥在春社日这一天,乡里会熬粥做大锅饭,分散给家家户户就叫“社粥”。寓意生活富足、不愁吃穿、日子红红火火,图一个吉祥好兆头的意思。

推荐做法:【八宝粥】

1.准备食材

红豆、赤小豆、花豇豆、江米、薏米、花生、红枣、莲子,把这所有的豆,都倒到一个盆里。用清水多淘洗几遍 。江米单独拎出来洗,洗好以后 和红枣一块上锅蒸一下。蒸的时候在江米里加上水,水没过江米一指就行了。

2.熬煮江米

然后盖上锅盖,中火蒸半个小时把江米蒸熟。砂锅聚热快非常适合用来煮八宝粥,锅里面加半锅水,稍微来一点碱面,这样豆子更容易煮面。把洗好的配料都放进去,先大火烧开,然后转小火炖煮,倒进去一点清水。

3.反复添水

每一次烧开,赶紧往里面加水,以此来控制汤的温度。这个过程也叫做浸红豆汤,一直保持这种似开非开的状态,小火慢慢的炖40分钟。40分钟以后咱把蒸好的江米挖进去,用勺子搅匀搅散。江米下锅以后煮个两三分钟,把红枣放进去。这飘上来的全是豆子的复合香味,勾芡的时候一定要悠着劲,别一下倒多了。经常搅动锅底,省的糊锅。最后出锅前撒一把熟的白芝麻,大火一咕嘟,香喷喷类,真得发!

很多传统节日大家可能都不记得了,但是这些传统节日和习俗 ,都表达了中国古代劳动人民对于丰收、有衣穿、有饭吃的需求。虽然我们现在的生活不愁吃穿,但是对于美好生活的向往是一样的。“春社日”吃6样,祈丰收,一年吉祥好兆头。

(第一美食编辑:开心)

古人出行为什么喜欢挑日子,如何挑?古人几乎都会,现代人几乎都不会,如果看了可能学会

古人出行风俗有什么讲究?

本文作者 倪方六

近日,有多则高考过后考生外出旅游的出事的新闻,“暑假游 ”又要开始了,安全得注意。

这篇文章,就来说古人出行的隐秘风俗。

在古代,远行者对自身的安全是极为重视的,由此开成了不少行旅禁忌。

古人迷信认为,旅途有神灵,称之为“祖神”,民间视为“行神”,也叫“道神”、“路神”。古人心里的“路神”并不固定,主要有三种版本:

一是共工之子修。应劭《风俗通义·祀典》“祖”条记载:“案《礼传》,共工之子曰修,好远游,舟车所至,足迹所达,靡不穷览,故祀以为祖神。”

二是黄帝之子累祖。汉崔寔《四民月令》认为,黄帝之子累祖为道神。《汉书·临江闵王刘荣传》记载,“荣行,祖于江陵北门”。颜师古就此注称:“祖者,送行之祭,因飨饮也。昔黄帝之子累祖好远游而死于道,故后人以为行神也。”

三是黄帝之妃嫘祖。唐人王瓘《轩辕本纪》称:“(黄)帝周游行时,元妃嫘祖死于道,帝祭之以为祖神。”这二、三说法,笔者疑古人弄混了,嫘祖即累祖,“黄帝之子”与“黄帝之妃”到底谁对?史料记载和解释也很不统一。

因为路神的存在,所以古人在远行前,都在会在道路边祭祀一下,以求得旅途平安。

所以,古人在远行前,都在会在道路边祭祀一下,以求得旅途平安。

古人出行最最特别讲究之处,是忌方位和时间,喜欢根据去的方位来挑日子,即所谓“择吉”。古人认为,路上有在四方云游的“噩神”,故出行时要挑好日子,以避之。一般来说,古人有“七不出,八不归”的讲究,即不选择在阴历初七、十七、二十七出行,回家时则避免在初八、十八、二十八三日动身。这一风俗的形成,可能与过去休妻“七出”和谐音“不(八)归”有关。

清初人熊伯龙编《无何集》中提到时人不少禁忌。《无何集》本是一部无神论言论资料汇编,意在批评当时的迷信现象,却因此保留下来古人不少行为风俗文化。

对于出行方位,当时民用《阴阳书》称:鹤(噩)神日游,五日正东,六日正南;五日正南,六日西南。西北仿此。元旦出行,忌向此方……因为噩神四方云游时有这规律,所以大家出行时要避忌之,尤其元旦日出行,忌之更甚。

山东一带,俗忌正月初五出行。为什么?初五为破五,恐有不吉。又有忌“黑道日”出门的,所谓“黑道日”就是凶日子,与好日子“黄道日”相对应。元人王晔杂剧《桃花女》中第三折中这样的唱词:“今日是黑道日,新人蹅着地皮,无不立死。”

黑道日与黄道日的推算对古人来说,比较简单,但对不熟悉天干地支纪年纪时纪日法的现代人来说,还是困难的,比较复杂,可以说古人几乎都会,现代人几乎都不会,但如果学了都会。

我查了一下资料,是这样玩的——

一般推算是用十二地支配上十二个天神:子日青龙;丑日明堂;寅日天刑;卯日朱雀;辰日金贵;巳日天德;午日白虎;未日玉堂;申日天牢;酉日玄武;戌日司命;亥日勾陈。凡是逢“青龙”、“明堂”、“金贵”、“天德”、“玉堂”、“司命”六神值日,就是吉利的黄道日。古人俗称“黄道吉日”,在这样的好日子里做什么都可以,奠基、结婚、开业,出行都可以。如果推算时遇上黑道就要小心,不宜举行重要活动,出行当然更要谨慎。

还有一种择日是看“十二值神”。所谓十二值神就是十二个星宿,分别是:建、除、满、平、定、执、破、危、成、收、开、闭。一般每星宿值日一天,也有连值两天的。吉凶口诀如下:“建满平收黑,除危定执黄,成开皆可用,破闭不可当。”

具体是这样——

建日,诸事可为,但不宜动土修建。

除日,除旧迎新大吉。

满日,祭祀吉,其它不吉。最忌嫁娶。

平日,万事大吉。

定日,垒灶台、宴会、定协议大吉,不宜打官司、医疗、出师。

执日,建房、种植吉,搬家、旅行、开市不吉

破日,万事不利,但可做拆毁之事。

危日,万事不利。

成日,开业、结婚、上学、庆典吉。不宜打官司、拆除房屋等

收日,收藏、垒灶台吉,不宜开业、举事

开日,开业、结婚、垒灶吉,最忌安葬

闭日,万事皆凶,但宜修筑。

因为黑道、黄道观念的存在,古人对出行日子的选择是相当在意和重视的。如山东、苏北有风俗,每月的初五、十五,二十五都不能出远门。河南虞城县等地:要出走,三六九;要回家,二五八;而同样在河南,萧县则有“三六九,向东走;二四七,向正西”的说法。

过去出行禁忌说得最多的,是“七不出,八不归”。

意思逢七、八的日都要注意,每月初七、十七、二十七日忌出远行;初八、十八、二十八忌回家。这里的逢八忌讳回家,与虞城县的“要回家,二五八”,又有矛盾。

为什么有这样的禁忌?有民俗学者分析,与过去“七出”规矩有关。在古代,妻子有七种不良行为,丈夫是可以休妻,即所谓“七出”——“七不出”禁忌或因此转意而来。

而“八不归”怎么回事情?笔者认为可能与秽语“王八龟”有关。王八龟——王八归——亡不归,逢八日回家是王八,爱讨口彩的古人因而觉得逢八的日子回家不太好。

当然上述解释也不一定准确,如民间还有一种解释,认为“七不归”与生活中的柴、米、油,盐,酱,醋,茶七种家族必备生活物资有关,如果没有准备齐,丈夫是不能外出的;“八不出”与孝,悌,忠,信,礼,仪,廉,耻八种行为有关,如果在外做了有损家门的事情,无论犯其中哪一项,都无脸回家。

这种解释似有道理,但也是个附会,真正的原因还应该与古人择吉风俗有关。比如过去民间出行还有一种方便的查询方法,就是“杨公忌”,也是专门避忌出行日子的。

《无何集》记载了时人的说法:“世俗多畏杨公忌,谓不宜出行,皆未悉其原委,故为所惑耳。今按其说,乃是‘室火猪日’。其术元旦起角宿,依二十八宿顺数,值室即为杨公忌。”

杨公忌有固定的日子,每月都有,对照查一下就知道了:正月十三;二月十一;三月初九;四月初七;五月初五;六月初三;七月初一;七月二十九;八月二十七;九月二十五;十月二十三;十一月二十一,十二月十九。碰到这样的忌日,就不宜出远门。

“杨公”是谁?民间认为是唐朝有名的风水大师、峦头派的创始人杨筠松,名益,字叔茂,号救贫,世人尊称“杨公”,杨在世时为方便人们出行,特地推算出了每月忌日。当然这应该是托名,查唐朝时是没有“杨公忌”说法的,明清时很流行。

对于古人出门择日禁忌,很多是迷信的,《无何集》中已作批评,但有的也不能说没有道理。比如,“伏腊月出门,神仙也遭难。”

这里的“伏”指阴天六月天,“腊”指阴历十二月,正是最热和最冷的季节,气候恶劣,在古代,这两个月旅行困难最大,当然要忌讳了。但现代有动车,有空调,各方面条件好了,再讲这样的忌讳就愚腐了,现在伏月、腊月正是旅游旺季,“暑假游”和“寒假游”很热,旅游社业务忙不过来。

另外,官方还有出行就任忌月——阴历五月,官员忌讳到任。据《风俗通义》,汉朝时,“俗云五月到官,至免不迁。”到清朝则增加为正月、五月、九月三个月:《清稗类抄》记载:“官吏上任及人民移家,每忌正、五、九月。”

为什么官员就任有忌月?过去认为,五月是“至尊之位”,官民都要回避。

对于不同年龄的远行者,风俗上也有不同的要求。如“老不上北,少不上南”,又有“老不入川,少不游广”、“老不走新疆,少不走苏杭”。

这又是为什么?“老”指年龄大的人,体力不行,不能去条件差、距离远的地方。“少”指年轻人,在过去,包括四川、广东、苏州、杭州在内的南方地区,都是香艳的花花世界,们花枝招展,吃喝嫖赌一条龙,年轻人到这样的地方极容易“变坏”,所以古人不主张前往,担心不学好。

另外,古代旅游喜欢结伴,有“一人不上路,二人不看井”的说法。这是为防止旅途中遇到不测时,也好有人照应一下。如果孤身一人,就是在通讯发达的现代,危险系数也都是比较高的。

显然上述不少说法,在今天看来就是封建迷信,比如出行日期的讲究就很好笑,显得愚昧。但迷信的背后是一种善良的祈愿,这种避凶求吉的愿望,今天的远行者也是非常需要的!

(古人远行风俗中还有“接风洗尘”环节,其实就是宴请)

免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。